Dabei sein ist nicht alles

Reportage

Der Einbezug Betroffener in den Forschungsprozess kann ein Gewinn sein. Doch es braucht Augenmass und Augenhöhe.

Nicht nur über, sondern auch mit Betroffenen forschen – das ist die Grundidee der partizipativen Forschung. «Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung hat in der Heilpädagogik eine lange Tradition», sagt Prof. Dr. Andreas Eckert. Er leitet verschiedene Projekte, welche Menschen mit Autismus in den Forschungsprozess einbeziehen. Doch ab wann ist etwas partizipativ?

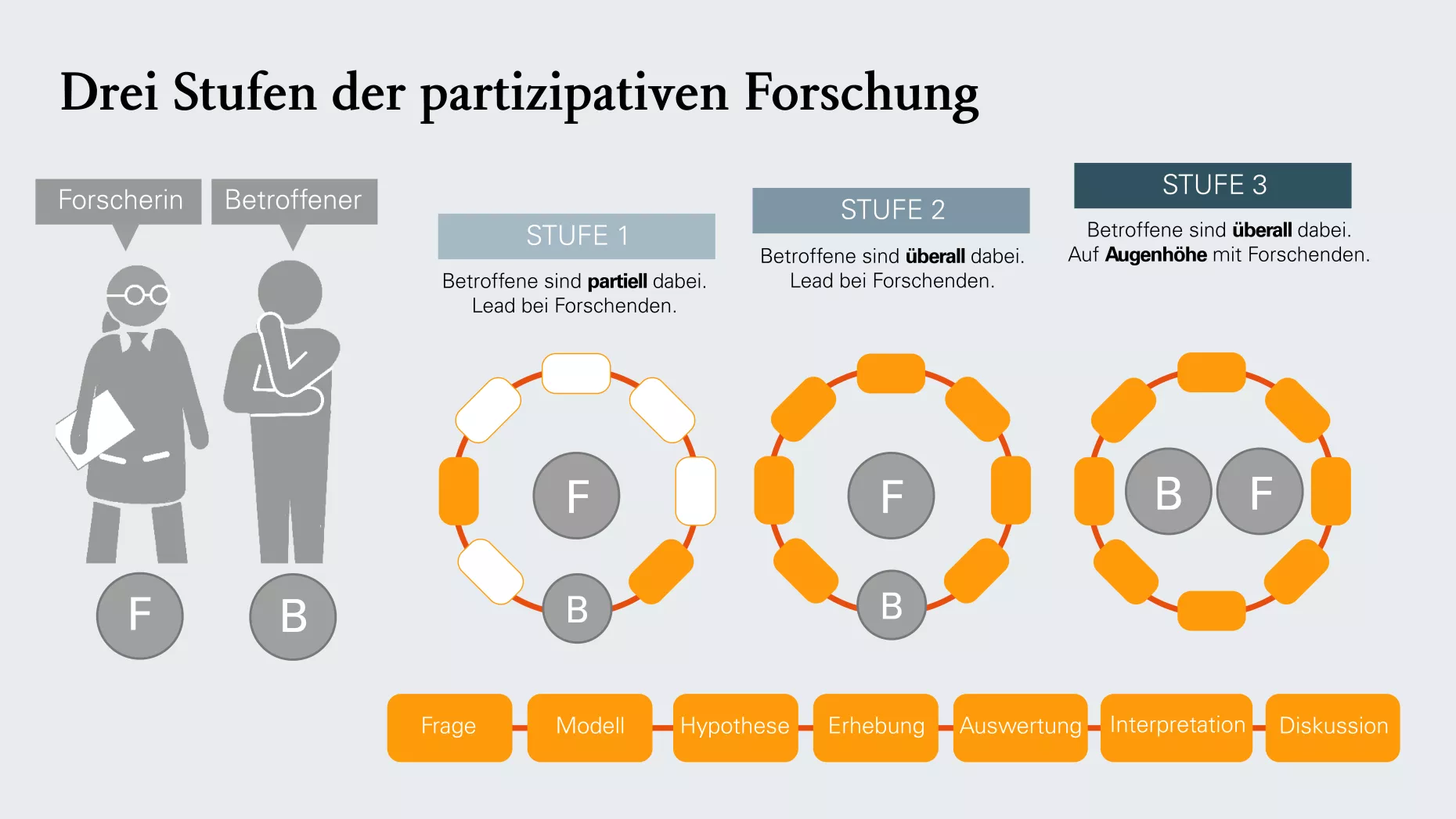

Stufen der Teilhabe. Man könne sich das als Kontinuum vorstellen, sagt Andreas Eckert von der HfH Zürich. Er unterscheidet grob drei Stufen. Auf Stufe eins werden die Betroffenen partiell in den Forschungsprozess eingebunden, etwa wenn es um die Forschungsfrage geht. «Betroffene legen den Blick stärker auf ihren Alltag und konkrete Herausforderungen, die sie dort bewältigen müssen», sagt Eckert, «dies erweitert unsere Perspektive als Forschende.» Er hat dies in einem Projekt umgesetzt, in dem die Ressourcen und Besonderheiten von Menschen mit Asperger-Syndrom im Zentrum stehen. Auf der zweiten Stufe sind die Betroffenen im ganzen Forschungsprozess dabei. Aktuell wird dies in einem Projekt zu den Auswirkungen von Covid-19 geleistet. «Eine Mutter von Kindern mit Asperger-Syndrom war von Anfang an dabei», sagt Eckert. Ihre Mitarbeit umfasste auch die Methodik: «Die Konzipierung der schriftlichen Elternbefragung erfolgte durchgehend im gemeinsamen Austausch.»

Reine Lehre ist Neuland. Doch der Lead liegt in dieser Form vielfach immer noch bei den akademisch Forschenden. Die Reinform der partizipativen Forschung – gemäss Andreas Eckert die Stufe drei – würde bedingen, dass man sich von A bis Z zusammen austauscht und den ganzen Forschungsprozess gleichberechtigt absolviert. «Diese Form hat bei uns im Moment einen experimentellen Status», sagt Andreas Eckert und verweist auf ein laufendes Projekt, in dem dies versucht wird: das Partizipative Forschungsnetzwerk in der Schweiz, kurz PFAU. Dort werden Menschen mit und ohne Autismus zusammengeführt, damit sie gemeinsam forschen können. «Üblicherweise gehören die Betroffene ja nicht dem Team an», erläutert Eckert. In diesem neuen Netzwerk würde deshalb sorgfältig geklärt, wer genau welche Rolle übernimmt.

Beschreibung der Grafik. Die drei Stufen der partizipativen Forschung werden gezeigt. Während Stufe 1 sind Betroffene partiell dabei, der Lead ist bei den Forschenden. In Stufe 2 sind Betroffene überall dabei, der Lead bleibt jedoch noch bei den Forschenden. Während Stufe 3 sind die Betroffenen überall dabei und sind auf Augenhöhe mit den Forschenden. Der Ablauf der Forschung wird so beschrieben: Frage, Modell, Hypothese, Erhebung, Auswertung, Interpretation und Diskussion.

Der Regelfall ist indes immer noch, dass Betroffene in den Forschungsprozess einbezogen werden, wenn das Grundgerüst des Projektes bereits steht. So ist dies auch in der SNF-Studie «Zwischen Anerkennung und Missachtung» (erd-zam) von Susanne Schriber und Carlo Wolfisberg, beide Dozierende an der HfH Zürich. Dort wird mittels narrativer Interviews in der Deutsch- und Westschweiz untersucht, welche Erfahrungen der Anerkennung und Missachtung Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen in Institutionen der Körperbehindertenpädagogik zwischen 1950 und 2010 gemacht haben. «Geeignete Co-Forschende zu finden war sehr schwierig», sagt Susanne Schriber. «Sie müssen über angemessene Reflexionsfähigkeiten verfügen und die Bereitschaft haben, an Gruppenprozessen teilzunehmen.»

Ethische Fragen diskutieren. Ein solcher Prozess drehte sich beispielsweise um die Frage, ob die Co-Forschenden die narrativen Interviews durchführen sollten, sozusagen von Betroffenen zu Betroffenen. «Der Gewinn wäre, dass sie eine andere Form der Empathie, eine grössere Nähe zum Forschungsgegenstand haben und möglicherweise eine hohe Akzeptanz der interviewten Personen erfahren», sagt Susanne Schriber. Auf der anderen Seite hätte die Gefahr bestanden, dass die Gruppe instrumentalisiert wird und sich die Narrationen verändern. Eine knifflige Frage. «In solchen ethischen Fragen ist die offene Diskussion mit Betroffenen ein grosser Mehrwert», findet Susanne Schriber. Letztlich fiel die Wahl auf die akademisch Forschenden, auch weil es für die Co-Forschenden im Rollstuhl zu aufwändig gewesen wäre, alle 42 Interviews durchzuführen.

Nicht ohne uns über uns. Aber werden diese Diskussionen wirklich auf Augenhöhe geführt? «Ja, bei den Roundtable-Diskussionen ist dies der Fall», sagt Susanne Schriber. Es gebe aber Grenzen, so bestehe etwa bei den Methodenkenntnissen ein Gefälle. Insgesamt ordnet sie denn auch das SNF-Projekt ungefähr in der Mitte eines Kontinuums von partizipativer Forschung ein: «Auf einer Skala von 0 bis 100 sind wir bei etwa 40.» Es ist aber auch gar nicht das Ziel, immer das Maximum zu erreichen. Vielmehr plädiert Susanne Schriber für Augenmass: «Manchmal ist auch ein Beirat bereits ein grosser Gewinn» gemäss dem Motto: «Nicht ohne uns über uns.» Am wichtigsten sei es, dass der Einbezug Betroffener in die sonderpädagogische Forschung kein einmaliges Ereignis bleibe: «Partizipative Forschung wird akademisch Forschende und Menschen mit Beeinträchtigungen gegenseitig näherbringen», meint Susanne Schriber. «Einerseits rückt die Wissenschaft aus der Sicht der Betroffenen näher an ihren Alltag ran. Und auf der anderen Seite können sie vermehrt Forschungsakzente setzen, mit denen die Forschung angereichert wird.»

Autoren: Dominik Gyseler, Dr. phil. und Steff Aellig, Dr. phil., Wissenschaftskommunikation HfH